2.1 Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Aquaculture (SNDAq)

En application des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République en Conseil des Ministres, l’ANA a mis en place en juin 2023 une nouvelle stratégie de développement de l’aquaculture (2023-2032), avec le concours des Partenaires techniques et financiers et des structures techniques ministérielles concernées. La SNDAq a pour vision « Un secteur aquacole durable; pilier de la souveraineté alimentaire et créateur d’emplois décents ».

Elle traduit un rattrapage du Sénégal pour réaliser le plein potentiel de développement de l’aquaculture tout en privilégiant une approche durable et pérenne, en phase avec le Plan Sénégal Emergent et les ODD des Nations Unies.

L’ambition est d’atteindre en 2032 une production aquacole de 65 000 tonnes et de créer 50 000 emplois.

La stratégie pour faire décoller l’aquaculture et atteindre cet objectif ambitieux repose sur trois temps :

- La mise en place des prérequis : où l’Etat joue un rôle de premier plan pour finaliser le cadre réglementaire, capaciter l’ANA et mobiliser les ressources financières nécessaires à l’exécution de la nouvelle stratégie

- Le déclenchement de l’intensification : où l’Etat reste encore grand impulseur en prenant en charge une partie importante des investissements dans les infrastructures de base tout en privilégiant les PPP, notamment pour la partie exploitation. L’enjeu de cette phase est d’amener la production aquacole à son point d’inflexion (point où la production aquacole est suffisante pour créer une demande commerciale en intrants de qualité : aliments, alevins)

La pérennisation : où le secteur privé prend le relais dans les investissements et finance en grande partie le développement du secteur aquacole ; l’Etat peut ainsi recentrer son action sur l’intensification de la formation, la R&D, la réglementation et la promotion du secteur.

Le coût total de la nouvelle stratégie de développement durable de l’aquaculture est de 129 Milliards FCFA, avec une contribution de l’Etat à hauteur de 84 Milliards FCFA (65%), à côté du secteur privé pour 45 Milliards FCFA (35%). En sus du PGRNS1 (6 Milliards FCFA), le Compact du Sénégal pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre de la stratégie Feed Africa de la Banque Africaine de Développement est la principale composante du financement de la contribution de l’Etat du Sénégal..

L’implémentation de la nouvelle stratégie de développement durable de l’aquaculture doit amener le Sénégal en 2032 à une situation où

- Le cadre règlementaire est complet et tous les organes de mise en œuvre opérationnels et capacités pour encadrer les acteurs, garantir le respect des normes sanitaires et faciliter le développement du secteur aquacole ;

- La production aquacole nationale atteint 65 000 tonnes, accompagnée par une production de 172 Millions d’alevins performants et 90 000 tonnes d’aliments de qualité produits localement ;

- Le secteur aquacole a créé 50 000 emplois directs et indirects et sa contribution au PIB atteint 52 Milliards FCFA.

Initié depuis 2008, le code de l’aquaculture a été finalement adopté par l’Assemblée nationale le 07 avril 2022 et promulgué le 15 avril 2022 par son Excellence Monsieur le Président de la République sous la référence loi n° 2022- 06- portant Code de l’Aquaculture.

Ensuite le processus s’est poursuivi avec l’adoption en conseil des ministres du 07 novembre 2023 du décret portant application du code de l’aquaculture.

A l’issue de cette étape, d’autres activités ont été enclenchées :

- L’élaboration des actes réglementaires ainsi que la traduction du code de l’aquaculture

- Préparation d’une tournée de vulgarisation et de l’application du cadre juridique et réglementaire.

Déconcentration des services de l’ANA

Dans l’optique d’exploiter le potentiel aquacole du pays et assurer un encadrement efficace des producteurs, l’ANA a créé des antennes et des bureaux régionaux :

- Antenne Nord basée à Richard-Toll, couvrant les régions de Saint Louis, Matam et Louga

- Antenne Sud basée à Sédhiou, couvrant les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor

- Antenne Centre basée à Fatick, couvrant les régions de Fatick, Thiès, Kaolack, Diourbel Kaffrine et Dakar

- Antenne Est basée à Tambacounda pour couvrir les régions de Tambacounda et de Kédougou

- Les Bureaux régionaux de Sédhiou, Kolda et Matam.

L’organisation des acteurs en associations régionales (ARAFA) et en une association nationale (ANAFAS)

Pour une meilleure professionnalisation et une autonomisation des acteurs, l’ANA a pris l’initiative de les organiser avec l’appui d’un consultant à travers plusieurs missions de sensibilisation, d’élaboration des documents statutaires auxquels ils ont contribué. Les acteurs sont ainsi organisés en associations régionales puis en association nationale. Cette association membre du conseil de surveillance de l’ANA doit pouvoir porter le plaidoyer de ses membres et leur servir d’interlocuteur avec l’ANA.

Recherche-développement

L’ANA travaille avec les structures de formation et de recherche pour l’encadrement des mémoires et accueil des stagiaires pour leur meilleure contribution au développement de l’aquaculture au Sénégal. On peut citer :

- L’Ecole Inter Etat de Sciences et Médecines vétérinaires (EISMV)

- L’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture (IUPA)

- l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)

- l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)

- USSEIN

- Bambey

- le Centre de Formation des Techniciens de Pêche et de l’Aquaculture (CNFTPA).

Renforcement de capacités des acteurs

Entre 2012 et décembre 2023, l’ANA a formé 12 061 acteurs dans le domaine de l’aquaculture. Les formations ont été réalisées sous forme théorique et pratique et portant sur les types d’infrastructures aquacoles, la gestion technique et financière des fermes, l’intégration à d’autres activités agricoles, etc. En plus du renforcement de capacité des producteurs, les agents de l’ANA ont bénéficié de formation technique à l’étranger (Chine, Corée du Sud, Koweït, Thaïlande, États Unis, Égypte, Iran…) et au niveau national en marché public, planification et suivi évaluation.

Encadrement des acteurs

L’ANA apporte un appui conseil à l’ensemble des sites de production répartis sur le territoire national. Cet appui technique consiste en la sélection de sites potentiels aux activités aquacoles, l’aménagement, la construction et ou à l’équipement de fermes aquacoles, l’élaboration de business plan, la recherche de financement, la fourniture d’alevins, le contrôle de croissance des élevages, la formulation de régimes alimentaires et la fabrication d’aliment pour les poissons à partir de sous-produits locaux, la commercialisation, le renforcement des capacités techniques, etc.

Stations et écloseries publiques de production d’alevins

Entre 2012 et 2023, la production d’alevins recensée est passée d’environ 1 000 000 d’alevins à 6 000 000 fingerlings, dont une bonne partie est issue des stations et écloserie de l’ANA sans compter les alevins provenant des écloseries et fermes privées autonomes.

Ces résultats encourageants ont été possibles grâce à la mise en place de nouvelles écloseries privées : 24 stations et écloseries en 2023 contre 21 stations et écloseries en 2022.

On dénombre, au total, 12 stations et écloseries publiques de production et 13 écloseries privées.

Les stations publiques sont :

- 3 stations piscicoles à Richard Toll

- 1 station piscicole à Matam

- 1 écloserie à Fatick

- 1 écloserie à Kolda

- 1 écloserie à Gouloumbou, dans la région de Tambacounda ;

- 1 écloserie à Sédhiou

- 1écloserie à Ziguinchor.

La capacité optimale de production des écloseries et stations de production est de 33,7 millions d’alevins si tous les intrants de production sont disponibles.

Situation des fermes aquacoles acteurs

En 2024, le Sénégal enregistre 493 sites de production aquacole composés de 110 nouvelles fermes, 76 sites non exploités et 283 sites de production fonctionnels.

Parmi ces sites fonctionnels, le plus grand nombre de sites aquacoles en cours d’exploitation se trouve dans la zone centre avec 94 fermes, suivie de la zone nord qui concentre elle aussi 94 fermes, la zone sud qui a 78 fermes et la zone Est polarisant 17 fermes.

Ces réalisations sont effectuées dans le cadre du BCI mais aussi en collaboration avec les projets et programmes (DRIARS, PROVALE-CV, REVARD, PUMA, DEFI-ARCHIPELAGO, ENABEL) ainsi que les initiatives privées.

| ZONES | Écloseries et stations aquacoles | Nombre de Fermes fonctionnelles | Nombre de Fermes non exploitées | Nombre de fermes aquacoles nouvellement créées | TOTAL |

| ZONE NORD | 6 | 94 | 41 | 16 | 157 |

| ZONE CENTRE | 12 | 94 | 14 | 56 | 176 |

| ZONE SUD | 4 | 78 | 16 | 29 | 127 |

| ZONE EST | 2 | 17 | 5 | 9 | 33 |

| Nombre total de sites aquacoles en fonction du type d’ouvrage | 24 | 283 | 76 | 110 | 493 |

Tableau 1 : Répartition des fermes aquacoles par antenne (ANA 2023

La production aquacole nationale

La production aquacole du Sénégal est composée des espèces suivantes : le Tilapia du Nil, le poisson chat africain, le Tilapia d’au saumâtre, l’huitre creuse, huîtres des palétuviers, la moule africaine, les algues (spiruline, et meristhoteca).

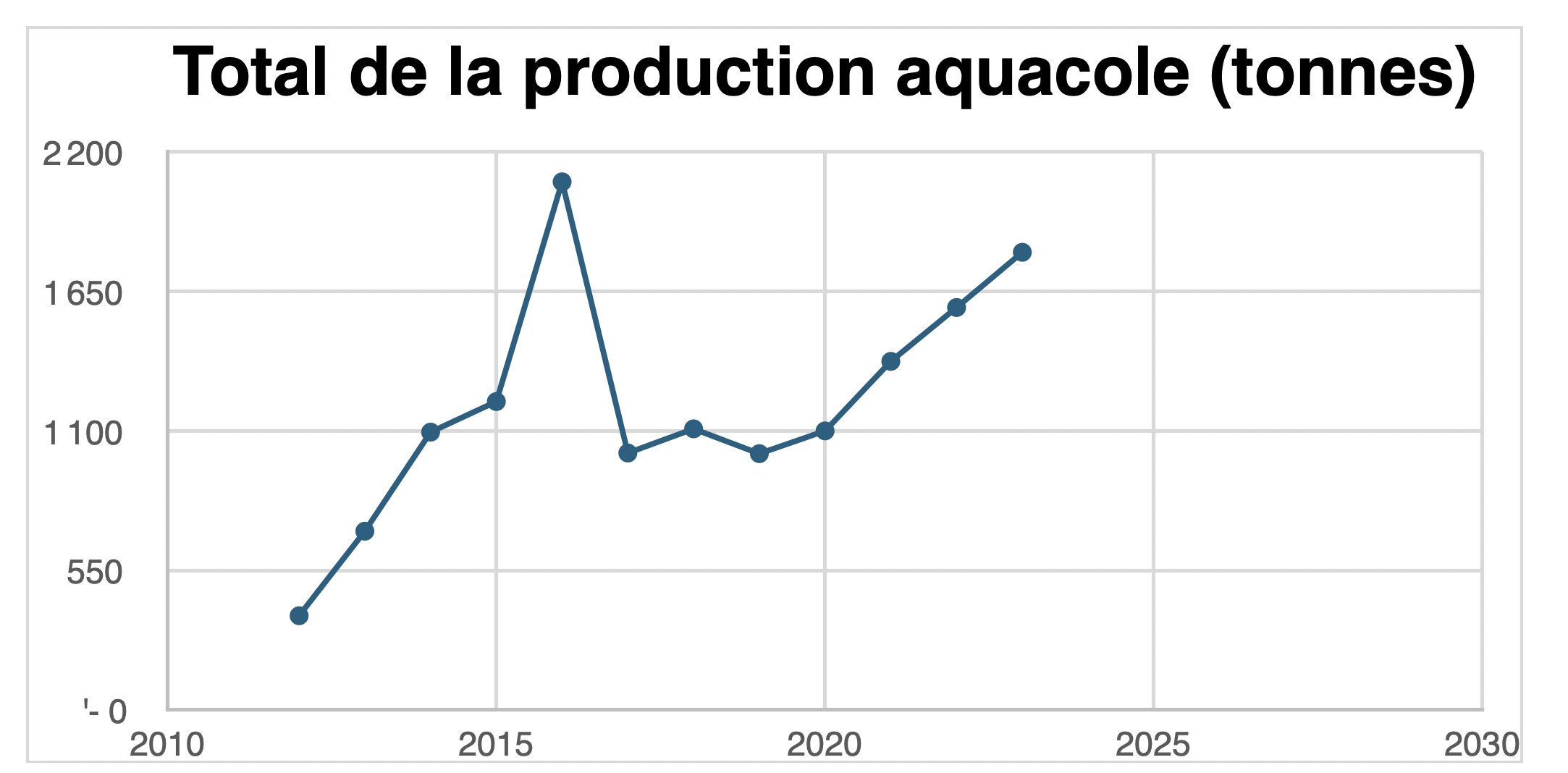

La production aquacole enregistrée au niveau national en 2023 est de 1 804 contre 371 tonnes en 2012, soit un taux de croissance de 386%.

Figure 2: Production aquacole de 2010 à 2023 au Sénégal.

Appui à la valorisation des produits aquacoles

En plus de l’appui technique dans les activités de production, l’ANA a accompagné des privés dans la valorisation du poisson chat notamment la ferme piscicole de Mboro installée dans le cadre du PSEJ.

Les produits suivants ont été obtenus : filets de clarias, darnes, poisson chat fermenté ou braisé, fumé salé séché.

La valorisation des produits aquacoles est à encourager auprès des producteurs et l’ANA travaillera avec la DITP pour une amélioration des produits et une sensibilisation par rapport à la réglementation en vigueur dans ce sens.

L’ANA travaille dans la diversification des espèces et dans ce cadre, il existe un projet pilote d’élevage de poisons marins qui sera expérimenté en 2024 et 2025 avec comme espèce le Maigre commun. Il en est de même pour la crevette tigrée qui est prévu à Palmarin en collaboration avec le PGRN.

L’aliment de poissons

L’aliment de poissons occupe environ 60% à 65% des charges d’une exploitation piscicole, sa maitrise est stratégique pour un développement durable de l’aquaculture. Ayant compris l’importance qu’occupe l’aliment en pisciculture, l’ANA a fait beaucoup d’efforts pour améliorer son accessibilité. Ainsi, en plus des quantités achetées par an dans le cadre du BCI pour assurer la production d’alevins au niveau des stations de production publiques et accompagné les producteurs, l’ANA a acquis cinq petites unités de fabrique d’aliment pour promouvoir la production locale à partir de sous-produits agricoles.

Malgré l’acquisition de ces petites unités l’offre n’a pu satisfaire la demande des producteurs, du fait de un accroissement des fermes aquacoles.

Face à cette situation, l’ANA a acquis des unités de fabrique d’aliment de Ndiar et Bokhol.